Hardsamson

Пользователи-

Постов

52 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Победитель дней

20

Hardsamson стал победителем дня 15 ноября 2023

Hardsamson имел наиболее популярный контент!

Информация о Hardsamson

- День рождения 21.06.1960

Контакты

-

Пол:

Мужчина

Информация

-

Ф.И.О :

Семенов Владимир Юрьевич

-

Позывной

нет

-

Страна:

Украина

-

Город:

Боярка, киевской обл.

-

Радиолюбительский стаж:

50 лет

Достижения Hardsamson

-

Hardsamson отреагировал на сообщение в теме:

мост в прошлое

Hardsamson отреагировал на сообщение в теме:

мост в прошлое

-

UR5FEO отреагировал на сообщение в теме:

Сделано в СССР

UR5FEO отреагировал на сообщение в теме:

Сделано в СССР

-

ut4ubz отреагировал на сообщение в теме:

Сделано в СССР

ut4ubz отреагировал на сообщение в теме:

Сделано в СССР

-

Кристалловская плата, которя гуляла по народу, включая барыг с кардач, была с диодным оптроном( каким -то АОД ...). РЭС55 - сигнальное реле долго на силовой трансформатор не проработает(Мне пришлось поставить РЭН-32, проработало больше 10 лет). А УН7 у Вас на 10МАС работала? Смысл ставить аналоговую пятиваттную микросхему в тракт цифрового сигнала квартирного звонка? Микросхему ПЗУ из платы выпаивать не буду, ввиду риска повредить устройство. Второй платы , где РФка была на панельке у меня уже нет. Если найду прошивку в архивах, то обязательно выложу .

-

vlom отреагировал на сообщение в теме:

Сделано в СССР

vlom отреагировал на сообщение в теме:

Сделано в СССР

-

UR5FEO отреагировал на сообщение в теме:

Радиоприемник Рига 10

UR5FEO отреагировал на сообщение в теме:

Радиоприемник Рига 10

-

ut4ubz отреагировал на сообщение в теме:

Радиоприемник Рига 10

ut4ubz отреагировал на сообщение в теме:

Радиоприемник Рига 10

-

Как известно, по разомкнутой цепи ток не течет, значит не все отключили, или где-то образовалась утечка. Внимательно проверьте монтаж, такое часто бывает. Чудес не бывает. Если при разомкнутой цепи R49-50 на конденсаторах С84-85 есть 360В то они и кенотрон скорее всего исправны. А при подключении только резисторов напряжение на С84-85 падает до 50В (я правильно понял Вас?), следовательно где-то замыкается цепь, значит не все отключили по плюсу анодного. Для очистки совести проверьте кенотрон, может резко увеличилось его внутреннее сопротивление, хотя это и маловероятно(50мА где-то же берется)

-

Hardsamson отреагировал на сообщение в теме:

Будущее радиовещания на КВ

Hardsamson отреагировал на сообщение в теме:

Будущее радиовещания на КВ

-

UT3FT отреагировал на сообщение в теме:

Sony Icf-7600D

UT3FT отреагировал на сообщение в теме:

Sony Icf-7600D

-

UY0FF отреагировал на сообщение в теме:

Sony Icf-7600D

UY0FF отреагировал на сообщение в теме:

Sony Icf-7600D

-

ut4ubz отреагировал на сообщение в теме:

Sony Icf-7600D

ut4ubz отреагировал на сообщение в теме:

Sony Icf-7600D

-

@ut4ubz, Спасибо за теплые слова, вообще приемники серии ICF7600 , на мой взгляд, одни из самых удачных сониевских изделий. И обращаю внимание - потребление 55 мА это при 6-ти вольтовом питании и аппарат с двойным преобразованием. У меня ICF7600G отслужил верой и правдой более 20 лет, все надписи на кнопках постирались, никель на телескопе протерся до меди, а прием очень достойный и по сей день, за исключением синхронного детектора, захват происходит уверенно, но каких либо улучшений качества приема я не замечал. В большинстве случаев обычный АМ режим предпочтительнее. А на FM диапазоне частотный детектор и стереодекодер работают вообще изумительно. И чувствительность на FM просто отличная. Если Вам удасться раздобыть 6-ти вольтовую батарею от УПСов(даже полудохлую), то можно будет подключать приемник напрямую без всяких ЛМов. Будет вообще замечательно.

-

Hardsamson отреагировал на сообщение в теме:

Sony Icf-7600D

Hardsamson отреагировал на сообщение в теме:

Sony Icf-7600D

-

UY0FF отреагировал на сообщение в теме:

Sony Icf-7600D

UY0FF отреагировал на сообщение в теме:

Sony Icf-7600D

-

DSS отреагировал на сообщение в теме:

Sony Icf-7600D

DSS отреагировал на сообщение в теме:

Sony Icf-7600D

-

@ut4ubz, Хотелось бы немножко уточнить. 6мА потребляет выходной делитель напряжения в компенсационном стабилизаторе на LM317(теоретически должно быть 5,2мА - 1,25В внутренней опоры разделить на 240 Ом - рекомендованный производителем микросхемы номинал резистора между выводами ADJ и OUT стабилизатора) а КПД данного стабилизатора в Вашем случае около 50% так как на проходном транзисторе стабилизатора падает те же 6В, что и на Вашем приемнике. Но при емкости Вашей АКБ 7А/час это вроде незаметно, зато нет помех приему. Не сочтите за умничание, просто резанула слух фраза про экономичность, в данном случае экономичным был бы импульсник (например на MC33063), но он дает помехи, хотя если грамотно сделать монтаж и применить соответствующие фильтры и экранирование, то и там помех не будет.

-

То, что Вам кажется возбуждением скорее всего банальные помехи, особенно на длинных волнах. Косвенным подтверждением этого служит тот факт, что при настройке на станцию гул уменьшается - АРУ давит усиление ПЧ и преобразователя, следовательно помехи усиливаются меньше.Взбуждение обычно выглядит как свисты и завывания.Попробуйте отсоединить антенну, вывести громкость на максимум и покрутить ручку настройки , если кроме шумов и может быть очень слабых сигалов станций никакиз звуков не наблюдается , то возбуждения скорее всего нет. Кроме того помеха может лезть по сетевым проводам. Общеизвестно, что на средних и особенно длинный волнах присутствует очень много помех от современной электроники, так что не удивительно слышать там гул и рёв вместо сигналов станций. В Киеве вечером на средних волнах можно услышать довольно много станций включая одну украинскую(549кГц), а на длинных только румынов(153кГц) и поляков (225кГц). Снизить уровень помех можно попробовать путем применения рамочной антенны и установить сетевой радиочастотный фильтр.

-

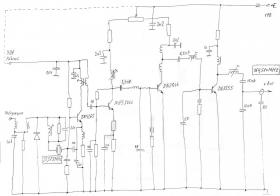

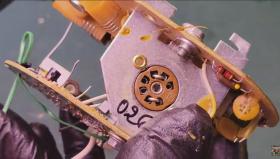

Человеческая память обладает рядом очень интересных свойств, которые позволяют извлекать из её дебрей порой весьма занятные сведения. На этот раз просмотр случайно попавшегося мне на глаза ролика из ютуба вызвал волну воспоминаний из уже далёкой моей юности. И так ролик - , хочу предупредить: ролик длинный (2 часа), на английском языке и достаточно нудный - парень долго обсуждает несущественные вещи. Мужик купил на Ебее(кто не знает - это не ругательство, а аукцион такой ) раритетную вещь, старый (1979 года изготовления) американский гидроакустический радиобуй предназначенный для постановки с борта самолета (чаще всего с Р3 Орион) путем сброса на парашюте. Абсолютно новое изделие, в заводской укупорке. Примерно такой: Вверху сам буй, посередине самолетный чехол, внизу транспортная упаковка. Видимо когда-то американский аналог нашего мичмана приватизировал его со складов US NAVY, а теперь его дети-внуки распродают невостребованное имущество. И любопытствующий наш современник перед видеокамерой раскурочил этот буй на мелкие детали. В своих комментариях он сетовал, что не знает, для чего служит, тот или иной узел изделия. При этом багаж знаний мужика не позволял ему достоверно разобраться во многих технических решениях прибора. И это не удивительно, для того чтобы знать устройство подобных очень специфических устройств, надо иметь соответствующее образование и подготовку. А теперь собственно история: Летом 1982 года от военной кафедры киевского Политехнического Института я проходил выпускную практику на Северном Флоте в г. Полярный на малом противолодочном корабле (МПК) проекта 1124 «Альбатрос» в дивизионе Охраны Водного Района (ОВР) на выходе из Кольского залива. Про этот проект МПК очень много написано, поэтому на нем я заострять внимание не буду. А специфика службы заключалась в том, что надо было следить за американскими кораблями – разведчиками (шпионами), которые разными техническими средствами пытались следить (к сожалению, порой весьма успешно) за советскими подводными лодками с ядерным оружием еще на выходе из баз. Одним из довольно эффективных средств поиска и обнаружения подводных лодок (ПЛ) было применение радио гидроакустических буйков. Ели очень упрощенно - то это радио микрофон, погруженный на определённую глубину в заданном районе. А если установить много таких устройств на достаточно большом расстоянии друг от друга, то можно отслеживать все перемещения источников подводного шума в заданном районе. Это называется гидроакустический барьер. Гидроакустические буи имеют автономные источники питания, как правило, водоналивные батареи на основе магния, которые начинают вырабатывать электроэнергию при попадании в морскую воду, и, следовательно, ограниченное время действия (от 4 часов до нескольких суток для данного типа устройств). При этом время хранения батареи в сухом состоянии может достигать нескольких десятков лет. Вот такой буй и попал мне в руки во время прохождения практики. Причем, мне удалось его вывезти в Киев и дома спокойно разобраться с его устройством. Есть очень большое разнообразие гидроакустических автономных погружаемых устройств, начиная от самых простых и относительно дешевых ненаправленных радиогидрофонов, и заканчивая дорогущими шпионскими станциями, которые могут дистанционно управляться и месяцами писать на магнитофон шумы всех проходящих мимо объектов. А потом, подвсплыв, выпустить антенну и выдать на спутник в ускоренном масштабе времени всю информацию за заданный период. Как пример такого устройства можно привести кадры из советского художественного фильма «Операция Альфа» 1990г, где рассказывается про борьбу советских морских пограничников с такими буями. На самом деле был показан советский буй, но с надписями на английском. На кадре видно как наши доблестные пограничники подходят к нарушителю границы в момент передачи данных с подвсплывшего буя по радиоканалу: А вот его размеры на фоне аквалангиста: В нашем же случае применялся самый простой ненаправленный радиогидроакустический буй-микрофон, который «вороги» просто бросали в воду с борта надувной моторной лодки. У меня чудом сохранилась очень некачественная фотография этого процесса, снятая втихаря от особистов и замполитов нашими матросами во время слежения за супостатом в Баренцевом море: Американский корабль-шпион LST-1197 USS “Barnstable County” или просто Каунти, как его называли наши матросы, в 1982 году осуществлял миссию «Дымчатый Топаз» как я узнал гораздо позже на сайте ветеранов этого американского корабля. Основной целью этой миссии был поиск и обнаружение советских подводных лодок, в основном стратегических ракетоносцев. При этом очень широко использовались различные гидроакустические средства, включая и барьеры из гидроакустических буйков. Такой барьер из 31-го буйка два цветных матроса на надувном «Зодиаке» могут руками поставить за полчаса, чуть ли не перекрыв весь Кольский залив. Вот так выглядела именно эта надувная лодка в 1982 году ( снимок с сайта ветеранов корабля LST1197): А наши доблестные моряки пытались сорвать это безобразие путем вылавливания обнаруженных буёв огромными сачками прямо с борта корабля. При этом особистом немедленно отрезался обычными кусачками гидрофон от кабеля, идущего к передатчику. Особист с чувством выполненного долга удалялся с гидрофоном в свою каюту, а остальной хабар делили между собой «ловцы жемчуга». При очередном дележе выловленного, полностью комплектный буй (только без гидрофона), достался моему однокашнику, проходившем практику на однотипном корабле. Он смог убедить местного офицера-гидроакустика, что такой раритет будет очень нужен как наглядное пособие на военной кафедре КПИ. А однокашник, в свою очередь, передал его мне с условием, что внутренности я могу использовать, как мне заблагорассудится. При этом корпус с поплавком - антенной я должен был передать на нашу КПИ-шную военную кафедру в качестве учебного пособия. В отличие от авиационного буйка который был показан на ютубовском ролике тот, что попал ко мне в руки, был предназначен для ручной постановки, имел меньшие размеры и упрощенную конструкцию. В нем отсутствовала парашютная система, корпус был изготовлен из серой пластмассы в отличие от алюминиевого авиационного. Внешний вид напоминал два сцепленных торцами дешевых китайских термоса. Устройство стабилизации глубины гидрофона имело более простую конструкцию, и кроме того, был весьма оригинальный механизм достижения заданной глубины ( об этом далее). По приезду из Полярного в Киев я на даче моих родителей начал примерно как на ютубовском ролике курочить вражеское изделие. Первым делом я рассоединил половинки корпуса. В нижней была одна бухта зеленого тоненького провода и, в то же время мне непонятно для чего вторая бухта, навитого на резиновую трубку, очень похожую на велосипедный ниппель, черного тоненького провода. Примерно такая(скриншот из ютубовского ролика): Кусок этого черного кабеля у меня сохранился до сих пор. Внутри пластиковой оболочки кабеля находятся две жилы омеднённой стальной проволоки. Теперь я знаю, для чего применялся навитый на резиновом шнуре кабель. Это компенсатор волнения моря, ведь гидрофон должен оставаться на заданной глубине, а передатчик болтается на поверхности. Когда на поплавок накатывается волна резинка растягивается, а когда происходит отток волны резинка сжимается, позволяя таким образом гидрофону оставаться на заданной глубине. Если не предпринять мер по компенсации длины кабеля от волнения моря, то резко увеличатся акустические помехи от дёргания гидрофона по глубине и при сильных порывах ветра кабель вообще может оторваться. Во время разборки буйка я вначале побаивался срабатывания самоликвидатора взрывного типа, но потом до меня дошло, что если бы он был в этой модели, то умельцы-радиолюбители на Кольском полуострове уже бы дано наступили бы на эти грабли и нас бы предупредили или вообще изделие не дали бы. Но самоликвидатор все-таки был, но очень мирный. Это всего лишь отверстие на корпусе верхней (надводной) части буйка, закрытое тонкой пластинкой из легкорастворимого в воде металла. По прошествии определенного времени металл в море растворяется, внутрь попадает вода и буй тонет. Дешево и сердито. Далее я отсоединил водоналивную батарею, примерно такую: и меня очень заинтересовал вопрос - а живая ли она? Я взял тазик, наполнил его слегка подсоленной водой и опустил в него батарею. Через желтый пористый материал батарея наполнилась водой и произошло чудо. Вольтметр, подключенный к проводам батареи, показал около 20-ти вольт. Далее я подключил к батарее автомобильную лампочку (от КАМАЗА)24В 20Вт и она довольно ярко горела примерно 10 часов! Меня это т факт очень впечатлил. Ведь буй вначале болтался в море, затем его выловили наши доблестные военморы, а потом он почти месяц пролежал в тайнике на нашем корабле. И, наконец, спустя еще неделю в руках любопытного естествоиспытателя батарея дала ток и достаточно долго проработала. Я такого не ожидал. Вот тебе и SPARTON ELECTRONICS! Но к концу эксперимента корпус батареи как бы расклеился и батарея деформировалась. Дальнейшие раскопки дебрей буя привели к обнаружению капюшоно – образного поплавка, напоминавшего шляпу-треуголку, или упаковку для молока «тетрапак» примерно такую, только темно-зеленого цвета: И внутри верхней части я обнаружил две прямоугольные платы с электроникой, а межу ними непонятный механизм с двумя баллончиками, очень напоминавшими баллончики с углекислотой от древних сифонов для газированной воды (кто помнит) или баллончики от пневматических пистолетов. На ютубовском ролике есть видео точно таких же баллончиков с механизмом активации. Только расположение этого механизма там горизонтальное, а в моем случае они стояли вертикально, между двумя платами электроники. Это объяснить очень просто – диаметр корпуса моего буйка был меньше, и механизм с баллонами можно было установить только в вертикальном положении. Скриншот это механизма авиа буйка из того же ролика: Баллоны эти нужны были для наполнения поплака-треуголки газом и придания верхней части положительной плавучести. Что бы буй не утонул раньше времени. Главное отличие в конструкции ударного механизма(которое накалывает баллоны) моего изделия и того что показано на фото это узел управления спусковой пружиной. В этом устройстве пружина освобождается путем пережигания проволочки внутри пускового цилиндра по команде от электроники, а в моем случае это был обыкновенный резистор на 0.125Вт (типа МЛТ 0,125) который пережигался током от батареи через тиристор. К сожалению 40 лет назад я не додумался сделать фото всех этих устройств. Разбираясь, как это все работает, я ощущал себя как герои фильма «Аллегро с Огнем», которые разоружали немецкие донные магнитные мины под Севастополем в 1941 году. Но, меня никто не заставлял, было просто очень интересно прикоснуться к современным на то время технологиям «вероятного противника». Ведь я был хоть и «пиджаком», но все же офицером-гидроакустиком и мне судьба дала шанс хоть чуть- чуть познакомиться с тем, чем нас могли бы сильно и больно бить. На одной плате был собран собственно передатчик, он лет 10 у меня валялся в хламе, а в начале 90-х я его поменял одному товарищу на математический сопроцессор 8087 для своей РС-XT машинки, чтобы быстрее работали программы ОРКАД и ПИСИСПАЙС. У меня только чудом сохранилась схема этого передатчика, собственноручно снятая с платы. Причем все резисторы имели цветовую маркировку, разбираться с ней у меня тогда желания не было, поэтому их номиналы на схеме не указаны. Схему я нашел в одном из своих старых архивов. Рисовалось тогда от руки, но в принципе все понятно. Скан схемы передатчика: Я хоть и не специалист в области радиопередающих устройств, но схема достаточно простая и понятная. Первый каскад - это задающий генератор с кварцевой стабилизацией частоты и частотным модулятором на варикапе. Второй каскад работает в линейном режиме , а третий и четвертый каскады в режиме класса С с умножением частоты. Умножение частоты позволило сделать приемлемую девиацию частотной модуляции кварцевого генератора. Классика. Монтаж, типы катушек полностью совпадают с тем, что изображено на скриншоте ютубовского ролика, за исключением геометрического вида плат. В моем случае плата была прямоугольной, а на самолетном варианте плата имела форму круга: В отличии от самолетного варианта, в моем на транзистор выходного каскада 2N3553 был установлен радиатор типа ромашка, как на этом более старом буйке из музея Черноморского Флота в Севастополе: На фото этот транзистор с радиатором виден слева на краю платы между двумя белыми катушками. При включении передатчика на эквивалент нагрузки в виде самолетной лампочки 28В 2Вт она довольно ярко светилась. И это через конденсатор емкостью 15 пФ! Яркое свечение лампочки позволило сделать вывод, что мощность передатчика была между 1 и 2Вт. На второй плате была собрана схема порогового устройства и автоматики заданной глубины. Пороговое устройство необходимо для того, чтобы включать передатчик только при уровне сигнала с гидрофона превышающем некую величину. Обычно эта величина задается типом искомых целей. Например, акустический сигнал от дизельной подводной лодки на малом ходу в разы меньше чем сигнал от атомохода с его циркуляционными насосами и турбозубчатым агрегатом. Не даром американцы наши подводные лодки с 16-ю стратегическими ракетами на борту проекта 667А(Азухи в простонапродье) за их повышенную шумность называли «ревущими коровами». Я сам однажды, сидя на гидроакустической вахте на станции «Аргунь» в режиме шумопеленгования, слышал сигнал от шедшей в надводном положении «Азухи». Этот рёв запомнился мне на всю жизнь. Его невозможно перепутать ни с чем. К сожалению схемы второй платы я не делал, мне это было почему-то не очень интересно. Я её просто распаял на детали, а жаль. Пороговое устройство было сделано на сдвоенном операционном усилителе МС 1458 и транзисторном ключе, который подавал питание на передатчик при превышении сигнала с гидрофона выше определённого уровня. Более интересным и остроумным мне показалось устройство фиксации нижней части буйка на заданной глубине. Оно представляло собой генератор и счетчик на КМОП микросхемах с переключателем отводов от разных выходов счетчика. Другими словами это было цифровое реле времени. На корпусе верхней части буйка под герметичной пробкой был установлен переключатель на три положения. Если мне память не изменяет, то на 10 , 30 и 60 футов. Переключатель был очень похож как на авиационном буйке: Под подпружиненном белым штырем стоят золоченые ламели прямо впаянные в плату. Одна длинная общая и три коротких подключенных к разным выходам счетчика. При попадании буйка в воду батарея начинает давать ток, счетчик начинает работать, и при появлении сигнала на заданном выходе счетчика срабатывает механизм наполнения газом поплавка с двумя баллонами (показан выше). При этом надувается поплавок, расстыкуются обе части буйка, из нижней части выталкивается стабилизатор глубины с гидрофоном. Нижняя часть буйка остается на этой глубине, а верхняя всплывает на поверхность. Зная скорость свободного погружения буйка в воде нетрудно рассчитать время работы реле (частоту генератора и коэффициент деления счетчика) для разных глубин. Просто, надежно и эффективно. На предыдущих версиях буйков эту задачу решали аналоговыми методами. Еще при просмотре ролика я вспомнил про контрольный разъем, точнее его конструкцию. На этом фото он представляет собой семиштырьковую ламповую панельку с воткнутыми проволочными перемычками. В моем случае была точно такая же панелька, только вместо перемычек стояла фабричным образом сделанная заглушка. Разъем позволял подать питание на буй, включить передатчик на эквивалент антенны, подать низкочастотный сигнал на модулятор и посмотреть напряжения в некоторых точках схемы. Нашлось применение старым ламповым панелькам. Дешево и сердито. Для одноразового устройства это очень хорошее решение. У нас бы начали ставить дорогущий разъем типа РС-7 с золочеными контактами, боясь как бы не вжарил военпред за вольнодумство. Разъем к антенне – самый обычный тюльпан как в массовой аудиотехнике. Вообще меня поразил в этом устройстве выбор комплектующих. Обычные детали коммерческого диапазона температур, крепеж - саморезы по пластмассе, провода между платами самые обычные многожильные (никаких МГТФов). Все сделано для обеспечения максимальной дешевизны устройства, но не в ущерб надежности. Где нужно были примерены достаточно экзотические материалы. Судьба этого устройства оказалась неожиданной. Как мы и договаривались, выпотрошенный буй я отнес на военную кафедру. Наши отцы-командиры-преподаватели вначале удивились тому, как это нам удалось приволочь такую диковину в Киев. Затем похвалили и сказали, что это будет очень полезным наглядным пособием. Потом я узнал, что буй был передан в киевский институт Гидроприбор, который занимался такой же тематикой, для изучения. Мне сказали, что передали все мои данные гидроприборовцам, и если потребуется, то они со мной свяжутся. Но к счастью со мной так и никто не связался. И я потихоньку начал забывать об этой истории. А тут возник ролик из ютуба, и я воочию увидел железки, которые не видел сорок лет и в голове как будто включили видеомагнитофон. Вот я и решил поделиться воспоминаниями о достаточно редких и специфических вещах.

-

К сожалению, уважаемый Natan абсолютно прав. Малейшая частичка радиоактивного материала с надписи попав в дыхательные пути может в 90% случаев спровоцировать рак легких. Мне на РПС пришлось купить новую лицевую паналь, тк даже армейский ДП5Б показывал более 200 мкР в месте надписей на переключателе измерительного прибора. Причем не по бете, а по гамме( с закрытым окошком на датчике).

-

Hardsamson отреагировал на сообщение в теме:

Приемник УС / ПР-4

Hardsamson отреагировал на сообщение в теме:

Приемник УС / ПР-4

-

Hardsamson отреагировал на сообщение в теме:

Приемник УС / ПР-4

Hardsamson отреагировал на сообщение в теме:

Приемник УС / ПР-4

-

Hardsamson отреагировал на сообщение в теме:

Приемник УС / ПР-4

Hardsamson отреагировал на сообщение в теме:

Приемник УС / ПР-4

-

Про крыс на кораблях написано немало. Это уже стало стандартной темой для морских баек. Осмелюсь рассказать еще одну, но не байку, а быль, которая произошла со мной почти 40 лет тому назад. Во время учебы в киевском Политехническом институте я проходил военную подготовку по специальности «командир гидроакустической группы подводной лодки». Целых три года раз в неделю мы ходили на занятия военной кафедры института, где по мере возможности из нас готовили офицеров запаса – «пиджаков». В принципе готовили неплохо – на кафедре для этого были созданы все условия. Были преподаватели, которые по 10 лет отходили на подводном «железе» и знали свой предмет не на словах (два ордена «Красной Звезды» в мирное время просто так не давали). На кафедре было два класса с рабочими гидроакустическими станциями ( шумопеленгатор МГ-10 с подводной лодки и гидролокатор ГС-572 «Геркулес» с эсминца), море плакатов, стендов и конечно вся необходимая литература. Мы изучали не только свою специальность, но и штурманское дело, устройство корабля, основы живучести корабля, торпедное и минное оружие, военно-морскую историю. В общем, мне было интересно. Не скрою, на кафедре был и общеармейский идиотизм, но наши морские преподаватели сумели воспитать у нас гордость за то, что мы флотские и определенное презрение к «пехоте». Финалом и апофеозом обучения были трехмесячные сборы на боевых кораблях с принятием присяги и последующим присвоением звания лейтенант – инженер запаса Военно-морского флота СССР. До нашего выпуска на сборы народ ездил как на курорт - в крымскую Балаклаву. Там они службой занимались не очень обременительно. Кто же студентов допустит к серьёзным делам. В основном сидели на старых противолодочных кораблях и знакомились с корабельным бытом, в море выходили очень редко. Купались и ловили бычка с пирса. И ездили на экскурсии в Севастополь. Нечто подобное предвкушали и мои однокашники. Но тут как гром грянул среди ясного неба – вначале пошли слухи, что мы первые, кто поедет на Север. А потом наш начальник цикла кап-2 Галченков официально нам объявил, что мы едем в Североморск. Многие приуныли, вот хотели покупаться в Черном море, а придётся смотреть на бакланов в Баренцевом. Но мне это путешествие почему-то казалось интересным и захватывающим. Нет, служить в кадрах я не собирался. Будучи сыном военнослужащего, я всю прелесть службы в Советской армии наблюдал с детства. И поэтому к карьере военного совершенно не стремился. Я просто много слышал о передовой технической оснащенности северного флота, и мне хотелось самому немного приобщиться к современной технике. Ну и экзотика Кольского полуострова будоражила воображение. Первые часы пребывания в Североморске, нас только что переодели во флотском экипаже, 2 часа ночи 3 июня 1982г. Еще везде лежит снег (полярный день) второй слева – ваш покорный слуга: Как мы добрались до корабля - это совершенно другая история. Я обещал про крыс. И так город Полярный, Екатерининская гавань, у пирсов стоят малые противолодочные корабли (МПК) проекта 1124 «Альбатрос». На одном из них нам предстояло провести ближайшие три месяца нашей жизни. Как впоследствии оказалось, самые насыщенные событиями месяцы моей жизни. Там я и чинил сложнейший гидролокатор, мы гонялись за американским кораблем-разведчиком, отгоняя его от места утери нашим новейшим атомным крейсером «Киров» буксируемой гидроакустической антенны комплекса «Полином», там были и шторма, когда хотелось повторять только одну фразу – «мама роди меня обратно». Прием Присяги на юте корабля с оружием в руках… Там было и поздравление меня с днём рождения в 3 часа ночи, когда я сидел на вахте, и спать хотелось немилосердно, а тут замполит залазит к нам в боевой пост и несёт ахинею про то как Северный Флот меня любит и поздравляет… Там был и американский гидроакустический буй, который я умудрился привезти в Киев и полностью разобраться как он работает. Платы передатчика и автоматики я оставил себе, а корпус с поплавком передал на военную кафедру КПИ в качестве наглядного пособия. Причем водоналивная батарейка от этого буйка у меня в тазике с чуть подсоленной водой проработала часов 12 на 24-х вольтовую лампочку 10Вт, пока не расползлась окончательно. И это после того как буй болтался в море, и потом когда его наши доблестные моряки выловили, лежал у меня в кубрике месяца два. У американцев было чему поучиться, про технологию изготовления я лучше промолчу… Там было и опасное маневрирование, причем американский корабль – разведчик идет по грани территориальных вод , а наша задача его не пустить на территорию СССР. Между нами госграница (виден кильватерный след нашего «Альбатроса» описывавшего циркуляцию перед носом супостата): Штурмана были на грани помешательства, вычисляя наше точное местоположение по различным радионавигационным системам (ГПСа тогда еще не было). Ведь ошибиться нельзя иначе мог возникнуть международный скандал. К стати я потом нашел сайт ветеранов этого американца, переоборудованного из танко-десантного судна в корабль-шпион USS Barnstable County LST1197. Вот их супостатский сайт: https://hikertechnologies.com/lst1197/index.htm Шпионская миссия в 1982г у них называлась «Дымчатый Топаз »( “Smokey Topaz”) From May through July of 1982, the USS Barnstable County (LST-1197) participated in Operation "Smokey Topaz", its own version of the "Hunt for Red October." Дословный перевод с супостатского языка: С мая по июль 1982г корабель «Барнстейбл Каунти» LST-1197( или по простому Каунти, как у нас говорили) принимал участие в операции «Дымчатый Топаз», этой собственной версии «Охоты за Красным Октябрём». А реально они контролировали выход из Кольского залива наших подводных стратегических ракетоносцев которые направлялись в Северную Атлантику и Арктику на боевую службу, и давали целеуказание своим подельникам на Фарерском барьере в Северном море. А особенно мне запомнилось его наглое поведение при поиске оторвавшейся антенны от гидроакустического комплекса «Полином» атомного крейсера «Киров», когда американец провоцировал столкновение с поисковыми кораблями, всячески затрудняя вести поисковую работу. При этом разбрасывал гидроакустические постановщики помех, создавая большое количество ложных целей. Но как сказал наш кэп, антенну найти надо. Иначе её найдут американцы. Много чего было… Вот как выглядел наш «Альбатрос» на картине неизвестного Айвазовского во время ночного шторма: вот два «Альбатроса» во время парада во Владивостоке в 2007 году, пуляют из РБУ6000: Первые слова командира корабля, которые мы услышали во время представления практикантов – это был вопрос: – у вас в рюкзаках жратва есть? Я, честно говоря, подумал, что на флоте начался голод, но кэп сразу объяснил свой вопрос: - На корабле есть крысы. Они обладают очень сильным обонянием и зверским аппетитом. Поэтому если вы что-то заначили в своих мешках – они найдут, а мешки ваши порвут как грелку рвал известный друг человека. Как кэп был прав! Дело в том, что пока мы расселялись и представлялись начальству, наши рюкзаки временно поместили в каюту командира БЧ-4 (связь, мы к ней вместе с радиолокаторщиками были приписаны). Когда мы вернулись за своими пожитками, то увидели, что два рюкзака валяются на палубе каюты со вспоротыми животами. Вокруг были разбросаны разорванные пачки с печеньем, огрызок сырокопченой колбасы и еще что-то, уже не помню. А ведь когда мы распивали в поезде крайнюю бутылку водки, я выложил всю закуску, что у меня оставалась, и все собутыльники, чавкая, божились, что больше ничего ни у кого нет. Слава Богу, что мой рюкзак не содержал съестного и остался цел. Ну а «правдивых наших» наказала природа, которую, как известно не обманешь. Так состоялось моё первое знакомство с крысами. Если честно сказать, то живьем я видел эту тварь один раз, и то мельком. В основном крысиные тушки мы вынимали из огромных мышеловок с такой мощной пружиной, что могла бы, шутя, отбить пальцы зазевавшемуся мореману. На нашем корабле на полном серьезе вели специальный журнал, где подчитывалось кто сколько крысиных хвостов предоставил боцману, и когда цифра достигала 50-ти, то полагался краткосрочный отпуск на Родину. Кроме того на меня произвела сильное впечатление флотская доработка мышеловки – это три больших гвоздя, забитых в дощечку с тыльной стороны оной таким образом, чтобы при срабатывании нехитрого механизма мышеловки голова крысы была наколота на эти гвозди аки на трезубец Нептуна. Для гарантии. Прямо инквизиция какая-то. Но было за что. Как нам объяснили местные моряки, основное зло от крыс – это не пожирание продуктов с камбуза и провизионки( кухни и кладовки по простому), и даже не распространение всяких зараз (хотя это тоже важный аспект вредоносной деятельности тварей), а уничтожение изоляции на кабельных трассах и попадание в различные механизмы и приборы. При этом очень часто тварюки в пиршеском запале перегрызали и провода, причем это могло произойти в таком недоступном месте, что потом корабль приходилось поднимать в док. Вот про один такой случай, непосредственным участником которого мне пришлось быть, я и хочу рассказать. Тут для понимания сути произошедшего надо пояснить, что это был за корабль и почему случай этот был очень критичный для боеготовности корабля в целом. Проект 1124 был кораблем полностью советской разработкой и прямых аналогов не имел. Основное назначение корабля этого проекта или «Альбатроса» (как его называли на флоте) – это поиск и уничтожение подводных лодок вероятного противника. А самое эффективное средство обнаружения субмарин в подводном положении – это гидроакустика. Вот мощная гидроакустическая станция МГ-339 «Шелонь» и была этим грозным и основным оружием на нашем пароходе. Главной особенностью этой станции была опускаемая на кабель-тросе гидроакустическая антенна до глубины 100м, которая позволяла искать подводные лодки под , так называемым, слоем температурного скачка от которого отражалась как от зеркала почти вся звуковая энергия излучаемая гидролокатором с поверхности моря . Подводники это прекрасно знают, имеют технические средства для измерения температуры воды и построения термопрофиля по глубине, и прячутся под слоем скачка как Алиса в зазеркалье . Для поиска таких хитрецов и была разработана эта станция. Кроме того, что «Шелонь» была с опускаемой антенной, у неё было много других технических особенностей. Например гироскопическая система стабилизации контейнера с антенной ( весом в 7 тонн!) относительно направления на норд (север по сухопутному), позволяющая выдавать целеуказание сразу в виде угла пеленга на цель. А кабель-трос вообще произведение инженерного искусства. Он представлял собой диаметром около 100мм двойной витой чулок из стальной проволоки с противоположной завивкой, что позволяло устранить крутильные колебания контейнера с антенной. А система предупреждения о том, что на нас движется торпеда, которая работала по определению специфического спектра шума винтов торпеды. Правда, она иногда срабатывала от шума винтов пассажирских «Комет» на подводных крыльях, курсировавших между Мурманском и Архангельском. И тогда на пароходе начинался большой шухер, так как, ввиду чрезвычайной важности события, индикация была сделана в виде большого красного транспаранта с мигающей надписью «ТОРПЕДА» и в дополнение с оглушительным звонком. Но самое неприятное было то, что такой же транспарант и звонок был установлен в ГКП (главный командный пост корабля). И при ложном срабатывании к нам в гидроакустический пост лился поток высококачественного мата по «Каштану» (устройству громкоговорящей связи). Однако были и положительные моменты. В станции была очень развитая и полезная система встроенного контроля, позволяющая быстро найти неисправный каскад. Причем очень оригинально был организован метод дистанционного подключения измерительного прибора (специальный осциллограф) к испытываемому каскаду. Адрес каскада, подлежащего проверке, задавался в виде цифрового кода, который потом набирался на обычном диске от дискового телефона. При этом автоматически выбиралась требуемая развёртка и масштаб на осциллографе. Вся эта аппаратная избыточность была сделана только с одной целью - уменьшить до минимума время поиска неисправности, которая могла возникнуть в самый неподходящий момент. Но в передающем тракте система встроенного контроля была не такая удобная и информативная. Объяснить это можно наличием огромных напряжений и мощностей в передатчике. Например, импульс зондирования имел длительность 170 мс(0.17секунды) и мощность в антенне около 100КВТ. А постоянное анодное напряжение, подводимое к оконечному двухтактному каскаду, было 22КВольта. Частота излучения около 7-и кГц. В централизованной системе контроля был только один параметр передатчика – мощность на эквиваленте антенны. Вот фото оператора «Шелони», которое я нашел на сайте Pogranichnik.ru справа за его спиной виден осциллоскопический прибор встроенного контроля: А на приборе встроенного контроля лежат манускрипты с документацией, которой было очень много, вся она была секретной и выдавалась только во время несения службы и очень редко во время ремонта. И вот наступил час «Ч». Во время реальных учений в течение почти трех суток мы не смогли найти подводную лодку условного противника. Потом были разборы учений и обвинили акустиков. Командир дивизиона ОВРА (охраны водного района) орал на нашего кэпа: Ваша поганая «Шелонь» в активном режиме ни … не слышит. Соответственно кэп устроил разнос своим подчинённым. А на корабле командиром группы гидроакустиков был некий лейтенант Зайцев, «пиджак»-двухгодичник из Ленинграда. Он был страшно обижен на власть, что его на 2 года отлучили от мирной гражданской жизни и заставили гоняться за всякими там USS « Лос Анжелосами» и «Батон Ружами». ужами» После учений он получил большой втык от начальства и нехотя поплёлся в агрегатную «Шелони» разбираться, что произошло, заодно позвал и меня, так как знал, что я радиолюбитель и могу ему пригодиться. А произошло вот что: на приборе встроенного контроля мощность передатчика на эквиваленте антенны была примерно 10% от номинала. И форма импульса была неправильной. Естественно при таких раскладах операторы на «Шелони» не слышали никакого эхо- сигнала и индикатор кругового обзора показывал только шумы моря и отметку от курсовой линии корабля. Мы с Зайцевым спустились в агрегатный отсек «Шелони» и приступили к ремонту. Проверили блок питания – все в порядке. Проверили блок раскачки на двух ГУ50 вроде нормально. Остался выходной каскад. Проверили фидерную линию, памятуя о коварстве крыс, тоже все в порядке. Даже мегомметром проверили сопротивление изоляции. Всё в норме. Остался только пушпульный выходной каскад . О нём следует сказать особо. Поскольку я не страдал КВ- манией и «шарманил» на лампе 6П3С в детстве очень недолго, к передатчикам слабости не имел, да и сейчас не имею, поэтому сей монстр на меня произвел неизгладимое впечатление. Там были установлены две лампы циклопических размеров с огромными кольцевыми медными радиаторами. Какие-то ГИ-… . Цифру к сожалению забыл. Каждая лампа была установлена в отдельном шкафу размером с гроб и принудительным воздушным охлаждением. Помню, что напряжение накала на выходные лампы подавалось под управлением специального электромеханического таймера в 12 этапов с индикацией каждого шага на специальном табло, причем весь этот процесс занимал около 10ти минут, а ток накала был 120А. Еще меня стращал л-т Зайцев, что если, не дай Бог, пропадёт хоть одна лампа , то нам всем крышка – особисты «вывернут матку мехом наружу и насадят на кукан» ((С) «72 метра» Покровский). И дело не в секретности, а в том, что в каждой лампе было 60Г (грамм!) платины. Причем л-т не врал, я потом прочитал сопроводительную этикетку на эту ГИ…, когда мы тасовали лампы в выходном каскаде. Флагманский специалист приволок нам две новых лампы в оригинальных заводских упаковках - деревянных ящиках с пружинными распорками. Вот я и нашел в ящике листок с данными лампы ( в том числе и по содержанию драгметаллов) и грозными предупреждениями, что вышедшую из строя лампу надо обязательно возвращать на завод-изготовитель для восстановления. Тогда на военщину драгметаллов не жалели. Но, что бы целых 60 грамм платины в одной лампе! Такого я больше не встречал. Причину неисправности мы нашили не сразу, а после нескольких дней мучительных экспериментов. Когда уже ничего не помогло, мы, как водится, начали внимательно читать документацию. И там настоятельно рекомендовали при недоборе мощности кроме всего прочего проверить режимы работы выходных ламп. Дело в том что смещение на управляющих сетках выходных ламп создавалось специальным блоком питания с формированием нужного напряжения ( порядка минус 100в) путем создания падения напряжения на специальных резисторах фиксированным током. Зачем так было сделано я не знаю, только номиналы этих резисторов по каким то причинам увеличились почти в 2раза, и соответственно лампы были заперты. Как только мы поставили из ЗИПа резисторы нужного номинала , встроенный контроль показал половину требуемой амплитуды импульса, но форма была неудовлетворительная. И тогда мы с Зайцевым полезли в накопительную. Накопительная – это специальное помещение , где установлены накопительные конденсаторы. Принцип работы передатчика гидролокатора похож на работу лампы-вспышки. Вначале конденсаторы медленно заряжаются от источника питания, а затем быстро разряжаются на выходной каскад передатчика. Только в «Шелони» есть одна особенность - конденсаторы разбиты на две группы и вначале заряжаются параллельно до 11КВ от блока питания , а затем эти группы соединяются последовательно и +22КВ анодного напряжения подаётся на выходной каскад. Все необходимые коммутации производились специальными мощными высоковольтными контакторами. Так вот, после внимательного осмотра конденсаторов и соединительной арматуры в накопительной, была обнаружена мумия крысы в высоковольтном контакторе, который отвечал за коммутацию групп конденсаторов. И все стало ясно – своим телом эта мумия не давала должным образом подключиться второй группе конденсаторов, и на аноды ламп передатчика шло 11КВ вместо 22-х положенных. Особое внимание разработчики «Шелони» уделили безопасности персонала. Везде на дверцах шкафов с аппаратурой были установлены блокировочные микровыключатели, и если хотя бы один не сработает, то и высокое напряжение в станцию не будет подаваться. Накопительная не была исключением, и дверь в неё постоянно была закрытой. Очевидно, крыса прошмыгнула туда во время очередного техобслуживания или ремонта. Ну, а потом во время работы передатчика в поисках пищи ринулась на контактор, как Матросов на амбразуру. Контактор мы очистили от самоубийцы, отрегулировали зазоры в контактах, все конденсаторы проверили на утечку и ёмкость. И включили станцию на эквивалент нагрузки. Излучать в воду мог дать разрешение только командир корабля. А в базе работать гидролокаторам в активном режиме было строжайше запрещено по многим соображениям. Например на соседних кораблях водолазы ведут подводные работы на корпусе и тут им по ушам лупит 100 киловаттный пинг , результат не трудно предугадать. После прогрева ламп при первой же посылке на экране осциллографа мы увидели долгожданный импульс правильной формы и амплитуды. После небольшого прогона доложили по инстанции. Командир вначале не поверил нам, но когда сам увидел картинку на осциллографе, начал витиевато ругаться матом от радости. Меня тогда удивило другое обстоятельство – почему падение мощности передатчика не заметили сразу, а только когда местные флотоводцы начали справедливо обкладывать нехорошими словами наш корабль и всех его обитателей? Но потом, подумав, я понял. Ведь у л-та Зайцева было самое любимое выражение – «Насрать». Он считал минуты и секунды до ДМБ (дембеля по пехотному) и всё делал из-под палки. А флагманский специалист дивизиона не проверил лично работоспособность станции и поверил нашему мореману на слово, что запрещено корабельным уставом. Вот и результат. В военное время на 100% корабль был бы уничтожен противником гораздо раньше положенного срока из-за таких вот «ахвицеров». Ведь Мк-48 очень шустрая и вёрткая торпеда с самонаведением в 2-х плоскостях. От неё даже на 35-ти узлах хода (а я был свидетелем такой скорости хода) убежать проблематично. Но это не конец истории. Когда мне настало время возвращаться домой, в тогда еще мною любимый Киев, командир корабля долго меня уговаривал написать рапОрт и остаться на «Альбатросе» служить в кадрах, как тогда говорили. Когда я спросил его, а что он будет делать с Зайцевым, то он мрачно пошутил – « Мы его закроем с крысами в накопительной».По прошествии почти 40 лет у меня в памяти все эти события остались так четко и ярко, как будто это было всё вчера. А корабль наш дослужил до 1994 года уже в составе российского Северного флота. Постоянно был в дозорах и нёс нелёгкую службу в Баренцевом море. При этом борьба с крысами не прекращалась не на день. «Альбатросы» несут службу и в наше время, правда их сейчас называют «корветами», но сути это не меняет. Станция «Шелонь» модернизировалась дважды – первый раз описанный мною ламповый передатчик заменили на тиристорный( к великой радости флотских любителей всяких цветомузык и электронных зажиганий к «Жигулям» – в ЗИПе к станции было около сотни тиристоров КУ202М) и назвали её «Шелонь Т». Второй раз что-то переделали в приемном тракте – я не владею достоверной информацией. Еще раз хочется подчеркнуть , что корабль получился исключительно удачным, иначе его бы не строили на трех заводах в СССР(включая киевскую «Ленинскую Кузню») и двух верфей у тогдашних наших союзников – в Польше и в ГДР. Корабль эксплуатировался на всех советских флотах в двух вариантах - собственно как Малый Противолодочный Корабль (МПК), и как Пограничный Сторожевой Корабль (ПСКР) – из за большой скорости хода и оптимальных характеристик. При этом ракетный комплекс ПВО «ОСА_М» на пограничнике был заменен на автоматическую двуствольную пушку АК-725.

-

По поводу упоминания употребления спирта в советской армии, я вспомнил забавный случай, произошедший в отдельном вертолётном полку в польском городе Легница в бывшей немецкой Нижней Силезии (Дольный Шлёнск в польской версии), где служил мой отец инженером полка по электронной автоматике. Случай это произошел лет 50 тому назад. В полку было 4 эскадрильи -2 вертолёты Ми-6А и две Ми-4АВ. На стоянках вертолётов была вооруженная охрана. И вот на дежурстве одного взвода начали замечать, что зольдаты на стоянках находятся в нетрезвом состоянии. Причем при заступлении в караул всех придирчиво проверяли на предмет употребления и наличия во флягах спиртного. Все были трезвые и фляги только с водой. А после дежурства большая часть караульных была навеселе. Одновременно техники вертолётов Ми-4 начали замечать, что в опечатанных бачках со спиртом для борьбы с обледенением остекления кабины вертолёта начал исчезать спирт. При этом летчики противообледенительную систему не включали и спирт не расходовался. Возникла непонятная ситуация. Пломбы на горловинах бачков со спиртом целые, а продукт исчезает и личный состав пьяный и только на дежурстве одного конкретного взвода. Первыми занервничали лётчики. Когда они начали требовать от техников причитающийся по справедливости им спирт, то те начали разводить руками и говорить про непонятные чудеса. Мол не только излишков нет, но и по документам мы уходим в глубокий минус! Дошло до командиров и те начали думать, что же делать. Когда удалось отцам-командирам завербовать во взводе стукача, все стало ясно. Один из караульных до армии работал на вертолётном заводе, где делали Ми-4. И там, очевидно, он подсмотрел, или старшие товарищи надоумили, как легко и просто можно доить опечатанный бачек со спиртом. В бачке кроме заливной горловины и расходного патрубка есть ещё дренажная трубка, иначе бы спиртовой насос при расходе создал бы в бачке вакуум, и резко бы упала его производительность. Вот в эту трубку, слегка торчащую из брюха вертолёта, и засовывал наш герой более тонкую ПХВ трубку и, пардон, отсасывал. А дальше из фляги выливались излишки воды, и божественная жидкость перекочевывала в караульный сосуд. Я не знаю, судьбу этого солдатика, но все вертолёты Ми-4 в полку после этих событий модернизировали путём установки в дренажную трубку спиртового бачка колена с прямым углом. При попытке воткнуть в дренаж посторонний предмет, он утыкается в колено и до бачка не доходит. Справедливость была восстановлена. Спирт опять получать начали причастные к процессу люди (лётчики и техники). Технология очень простая. Летчики после полетов в соответствующий журнал писали, что в воздухе включали противообледенительную систему, а техники честно списывали спирт на штатную работу системы. Но при этом ни кто не превышал среднестатистический лимит расхода спирта и всех всё устраивало.

-

Hardsamson отреагировал на сообщение в теме:

Пионер и скамейка(почти радиотехническая история)

Hardsamson отреагировал на сообщение в теме:

Пионер и скамейка(почти радиотехническая история)

-

Hardsamson отреагировал на сообщение в теме:

Пионер и скамейка(почти радиотехническая история)

Hardsamson отреагировал на сообщение в теме:

Пионер и скамейка(почти радиотехническая история)

-

Эта история произошла давным-давно на просторах исчезнувшей некогда высокоразвитой цивилизации. Когда мы были молодыми, один из моих лучших друзей, будучи уже женатым и имея маленькую дочку, был призван на два года на службу в ряды Советской Армии. А поскольку он был с высшим образованием, закончил КИИГА (Киевский институт инженеров гражданской авиации), то на военной кафедре вышеозначенного института получил соответствующую подготовку и воинское звание лейтенант-инженер Военно-Воздушных Сил СССР. Поэтому служить поехал не простым солдатиком, а целым офицером. Назначение он получил на черноморское побережье Кавказа в абхазский город-курорт Гудаута в авиаполк, где на вооружении стояли новейшие по тем временам самолёты Су-27. Хотя городок и курортный был, но служба есть служба, дружок мой из ТЭЧи (Технико-Эксплуатационная Часть - подразделение, где ремонтировали и готовили к полётам аэропланы) не вылазил сутками, море видел изредка, и в основном занимался своими прямыми служебными обязанностями – ремонтом самолётов. В свою очередь у моего друга был сослуживец коллега-техник, с которым и случилась эта история. Как говорится, не хлебом единым живём, у офицеров появились какие-то контакты с местным населением (вино, чача, арбузы, виноград). Некоторые местные работали на аэродроме по найму, в основном в столовой, и иногда проявляли интерес к тем ревущим летающим зверям, которые так были не похожи на привычных для них орлов, овец, и лошадей. И вот один знакомый абхаз попросил нашего техника показать ему вблизи этот самый «ревуший звэр». Какие проблемы, самолет как раз стоял перед ТЭЧевским ангаром, время было обеденное, все начальство разошлось по домам на прием пищи и послеобеденную сиесту, так что время было самое подходящее для экскурсии. Техник подкатил к самолёту стремянку, ведь кабина на «Сушке» находится примерно на уровне второго этажа, на всякий случай проверил отключен ли аккумулятор от бортсети самолёта и пригласил гордого кавказца подняться по лесенке к кабине Су-27. Тот, осторожно, перебирая руками поручни стремянки, начал карабкаться наверх. После того как уроженец гор достиг уровня кабины, а фонарь был демонтирован ( вскоре станет ясно почему) его взгляду открылось что-то фантастическое, волшебное и непонятное. Он только чмокал языком и повторял какую-то фразу на своём гортанном языке. Огромное количество циферблатов, стрелочек, рычажков и ручек очень впечатлили нашего абхаза. Осторожно потрогал кнюппели(мини-джойстики) на ручке управления. Пощелкал ногтем по экрану ИПВ (индикатора прямого видения – монитора по-простому). Потом наступила длительная пауза, экскурсант встрепенулся и изрек одно короткое слово: - Гдэ!? Через несколько секунд вопрос был повторён: - Гдэ, я вас спирашиваю? Авиатор стоял внизу, держал стремянку, чтобы экскурсант не грохнулся, и, естественно, не видел того, что открылось взгляду гордого горца. Что «Гдэ»? - изумился технарь. - Гдэ эта? - Что эта? - Ну эта, гдэ? Тут бы впору военному сказать « Мой твоя не понимай?», но тут горец изрек следующую фразу: - Гдэ эта скамэйка?!! Какая скамэйка может быть в кабине истребителя, подумал техник, может механики оставили какую нибудь свою приспособу в самолёте? Но товарищ не унимался и повторял как мантру – Скамэйка гдэ?! Тогда технарь заставил его слезть на землю и сам поднялся к кабине. И тут его разобрал дикий хохот. Кавказец возмутился – Ти чего так гиромко симеёсся? Оказалось, что на самолёте проводились регламентные работы, для каких-то целей было демонтировано катапультируемое кресло лётчика К36ДМ (одно из лучших в Советском Союзе, кстати, спасшее не одну жизнь), а заодно для удобства извлечения кресла было снято верхнее остекление кабины. И горец вместо «скамэйки» увидел пустое место со свисающими шлангами и кабелями. Ну и тут душа экскурсанта возмутилась. Ведь даже на родных ему бричках и двуколках всегда была скамейка для извозчика, а тут такое неуважение к фурману – даже сено не постелили. Неудовлетворенный экскурсант, кряхтя и причмокивая языком, слез по стремянке и потом еще долго возмущался отсутствием скамэйки на такой серьёзной штуковине. Вот так выглядит эта «скамэйка», катапультируемое кресло К36ДМ: Но причем здесь пионер? Продолжение истории было на следующий день. В те далёкие времена было принято организовывать всевозможные экскурсии из пионерских лагерей, которых в Гудауте было не мало (курортный городок ведь), на предприятия к шефам. Авиаполк тоже был не исключение из этих правил, и периодически на территории части появлялись стайки неугомонных ребятишек, которым было очень интересно посмотреть и даже потрогать взаправдашние военные самолёты. И вот, на следующий день, к ТЭЧи подошла очередная компания «весёлых и нахордчивых» в коротких штанишках. Наш техник показывал и рассказывал им про авиацию возле той же Сушки без катапультируемого кресла. Один очень любознательный парнишка лет 10-11ти упросил дяденьку поднять его наверх. Воспитатель разрешил, и с соблюдением всех мер предосторожности техник самолёта водрузил пионера на центроплан «Сушки». Парень сразу увидел отсутствие кресла, его это не удивило, он только спросил – что кресло на ремонте? Технарь утвердительно кивнул. Но следующий вопрос поверг в шок нашего товарища. -Дядя, а это РЭБовская антенна? Спросил малыш, тыча пальцем в одну из антенн совершенно секретной в то время станции радиоэлектронной борьбы «Сорбция», которые были хорошо видны стоящим на холке самолёта наблюдателям. Ошарашенный техник даже не знал, что и ответить подростку, а из пионера вопросы посыпались как из рога изобилия – А на каких частотах она работает? , А как часто её включают? , и тд. Мой товарищ невнятно пробормотал, что-то вроде «рано тебе еще это знать, вот станешь военным лётчиком - всё узнаешь», сгрёб пацана и быстренько слез по стремянке от греха подальше. Мальчишка успокоился, больше вопросов не задавал, уже на земле подошел к контейнеру станции, посмотрел на обтекатель антенны, и экскурсия закончилась благополучно. Долго потом техник не мог понять, как так получается, что взрослый дядька даже не подозревает о существовании катапультируемых кресел, а маленький мальчик задает такие вопросы? Ведь где-то он об этом слышал?! А станция эта была очень не простая, одна только приемная антенна может шокировать внешним видом своей диэлектрической линзы даже почти 40 лет спустя (смотрится как начинка атомной бомбы): Станция на самолете была установлена в двух контейнерах на обеих законцовках крыла: Вот сверху и увидел наш смышлёныш белую законцовку обтекателя приемной антенны станции активных помех Л005С «Сорбция», после чего начал задавать свои вопросы, хотя она прекрасно видна и снизу. История замалчивает, откуда пионер мог узнать про такие интимные подробности совершенно секретного на то время радиоэлектронного оборудования. Потом долго по ТЭЧи ходила эта байка, некоторые думали что это всё выдумка, но мне кажется такое выдумать невозможно.

-

Известный многим Сергей Комаров написал интересную статью с анализом схемотехники и мини расследованием по лампам 2П19Б передатчика первого спутника. Меня особо впечатлил вывод о правильности выбора схемотехники задающего модуляцию мультивибратора на поляризованном реле РПС-4 с потреблением, соизмеримом с КМОП логикой! И это более 60 лет назад. Статья была опубликована в большом сборнике трудов МТУСИ «Технологии информационного общества» в 2019 году. Такая подробная работа стала возможной, благодаря тому, что Роскосмос рассекретил отчет по разработке изделия Д200 – бортового телеметрического передатчика и выложил в свободный доступ. Komarov_Sputnik_Tx.pdf Вот рассекреченный отчет разработчиков передатчика: Otchet_Tx_sputnik.pdf

-

Да, Вы правы, я проверил, в моем Малахите стоит ёмкостной тачскрин, вот такой (или подобный): https://aliexpress.ru/i/32794976481.html Но все равно работает он очень плохо, надо прицеливаться, по нескольку раз нажимать одно и то же, искать "активную точку" на меню. Просто резистивный стоит на али в 2-3 раза дешевле и я поверил заявлениям некоторых писателей с CQHAMа.RU, что в приемнике применён резистивный. Вид тачскрина на моём приемнике:

-

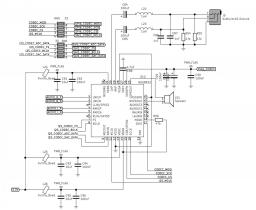

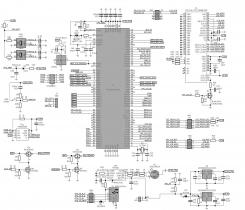

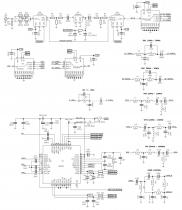

Кому будет интересно, привожу схемы Малахита и Белки DSP Cхемы Малахита я адаптаровал для печати на чернобелом принтере. При сранении схем Мадахита и Белки DSP хорошо видно, что это абсолютно разные приемники, с разными DSP. Что лучше, а что хуже не берусь судить, но мне кажется, что у Белки потенциал не исчерпан и её ADAU1761 более предпочтителен в такого рода изделиях. Кроме того, поскольку ADAU1761 был изначально разработан для работы с микрофонами, там уже имеется аналоговый малошумящий предусилитель с аналоговой АРУ(см дташит на АДАУ), причем с балансными входами. Схемы Малахита: схема доп платы к малахиту с поляризованным реле на входе: Доп_плата_малахит_sch.pdf Схема Белки_DSP: кроме того вся коммутация в сигнальных цепях у Белки производится пиндиодами, а ребята из Свердловска, мне кажется, злоупотребляют интегральными коммутаторами. Ну а китайцы бездумно копируют их схемы, должным образом не тестируют свои изделия. На чем я и попался со своим Малахитом(см предыдущий пост). Я забыл напомнить, что в Малахите отвратительно работает его резистивный тачскрин. Это обсуждалось и на разных форумах и мой экземпляр Малахита не исключение.